BLOG

2026/1/11

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

ー県議会回答から制度実施が視野に入った事を受けてー

県が決定する助成範囲が注目される。山梨県、岐阜県、愛知県、奈良県では、精神障害者保健福祉手帳1級、2級を助成対象としている。”身体障害、知的障害の助成範囲と合わせる”が行政のキーワードとなっている。助成範囲、人口、県民一人当たりの所得などの県の規模を比較すると岐阜県が似る。長野県でも1級2級を助成範囲とできないか。

2025/12/29

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

ー県議会回答から制度実施が視野に入った事を受けてー大町市のこと

新しく制度を開始する場合、精神保健手帳1級に限るとすることは、“ 支出を抑える目的で “ と理由に納得ができる。では、2級まで対象にしている自治体の対応には、なぜ? と思う。

1)大町市の独自制度として福祉医療を実施

大町市は1級、2級、所得制限なく入院費自己負担分も助成している1)。

制度開始の時期については手短かな検索では情報が得られなかった。長野県では1971年に重症心身障害者医療費助成制度を開始、以後対象を広げてきたとされる。国では1973年(S48)から1982年(S57)まで70歳以上高齢者医療費の自己負担額3割を無料とした時代があった。昭和40年代後半この時期に障害者や母子家庭への助成が広がったのではないかと推測される。

大町市は、歴史、文化、自然において計り知れない深さ重さがあり他県出身の自分には語ることはできない。人口24,000余、面積の広さは長野県5番目で約565平方キロメートル、財政的には、2005年の中心市街地の火災など困難がありそうかとも見える。しかし、2024年には3年に1度の北アルプス国際芸術祭、8月には鹿島槍ヶ岳山麓で12年に1度開かれる国際的なカウンターカルチャーといわれる分野の文化祭 ‘いのちの祭り‘ が行われた。毎年8月には信濃木崎夏季大学が開かれ国内、国際的にダイナミックな交流を行っている。

2)大町市で行われている医療費助成の背景を見る

公表されている資料の数値を記載した。

Ⅰ. 精神障害者福祉手帳取得状況

1級-216名、2級-132名、3級 -15名

参考:①長野県手帳取得状況:

1級 -6,398名、2級- 6,239名、

3級 -1,031名.2) (R4)

②長野県制度での福祉医療の対象

範囲: 身体障がい者手帳1,2,3級所持.

療育手帳A1、A2、B1を所持.

大町市制度での福祉医療対象:身体障害者手帳1~4級.

療育手帳A1,A2,B1,B2. 等、他の2障害の範囲を広くとっている。精神障害者の等級に適合させている。

Ⅱ. 財政:大町市R4年度の歳出市予算:177億470万

民生費:45億730万(市歳出の25.8%)

福祉医療給付費:2億270万(民生費の5%)

経済構造では第3次産業への従事が72%、地域経済は停滞傾向と認識されているようである4)

Ⅲ. 障害別福祉医療費支給額

心身障害者: 1億200万円

(負担県:市=1:1)

精神障害者: 2千200万円(全額市負担)

以上資料3)

福祉への認識

社会福祉事業概要や地域福祉計画(令和4-8年)にみられる言葉

「障がい者に対する福祉は、障がいのある方も障がいのない方も同じ地域社会で共に暮らしていくというノーマライゼーションの理念、と障害があっても地域で地域の資源を利用し,市民が包み込んだ共生社会を目指すというインクルージョンの理念を目指しています 」「このたび策定しました「第4次地域福祉計画」では、「参加と支え合いで築く、みんなが元気で共に暮らす笑顔に満ちたまち」を目指すべき将来像に掲げ、「地域で共に生き、力をあわせること:共生・協働の原則」、「安全で快適な地域環境が保たれること:安全・快適の原則」、「健康でしあわせな暮らしをまもること:健康・安心の原則」という3つの原則を理念とする」

以上を総合して: 大町市が精神障害者の医療について、精神保健手帳1級、2級を対象に所得制限なく助成を続けている背景を推測する。

地域財政は、豊かとはいえない。これは大町市にかぎらず自治体の共通の課題と思われる。財政への不安感がある。それ故、地域住民の経済的格差が生じないようにする認識があると推測する。さらに、助成している精神障害者の数は財政で調整可能な範囲であることと考える。

参考資料:

1) 長野県障がい者医療費給付事業の市町村実施状況(令和7年8月)

2) 令和4年版長野県衛生年報

3) 社会福祉概要 令和5年度版

大町市社会福祉協議会

4) 第4次大町市地域福祉計画令和4(2022)~令和8(2026)

令和4年3月長野県

追記:報道された雇用の問題

12月24日イブニング信毎

旧昭和電⼯傘下で、鉄スクラップを溶かす電炉で使う⿊鉛電極を製造するレゾナック・グラファイト・ジャパン(⼤町市)で明らかになった100⼈規模の配置転換。市内で最⼤規模の従業員数を誇り、⻑年にわたって地域経済を⽀えてきただけに影響は少なくないとみられる。

12月26日信濃毎日大町記事

⼤町市市⻑は26⽇の定例記者会⾒で「離職を選ぶ⼈がいるとすれば、公共職業安定所などと協⼒しながらきちんと対応していく」と述べた。

感想:大町市は山岳都市である。国全体の、森林、水源の涵養など自然環境の保護の役割を担っている。観光やスポーツ、登山用製品等に関わる消費などの経済的役割も大きい。1県民として市は経済的には困難な状況に見える。県として地域財政へ配慮を願う。精神障害者への福祉医療が県の制度となれば経済的負担が軽減される。それまで現状を維持するよう応援したい。

2025/12/23

「長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大することを願う活動」

―2025年11月、県議会回答から、制度実施が視野に入ったことを受けて―諏訪郡原村のこと

新たに制度を開始する場合、対象を「精神保健福祉手帳1級に限る」とする判断については、「支出を抑える目的である」という説明があれば、一定の理解はできる。

しかし一方で、2級までを対象としている自治体が実際に存在することを考えると、「なぜ可能なのか」と考える。

県内では1級2級を対象とし、所得制限なしで入院助成を行っている市町村がある1)。その一つの諏訪郡原村を見る。

原村では、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級を対象とし、所得制限も設けない医療費助成制度が実施されている。

原村は、八ヶ岳連峰の赤岳・阿弥陀岳の山頂付近から楔(くさび)状に裾野が広がる地域に位置し、標高900~1,200メートルの高原に広がる村である。人口は約8,000人余り。高原野菜の生産や観光資源に恵まれ、中央自動車道やJR中央東線を通じて関東圏からのアクセスも良好である。

では、なぜ原村では2級までを対象とする制度が可能なのか。

この点について、自分は少なくとも次の三つの要素が関係していると考えている。

第一に、財政的要素である。

自治体の規模、人口、対象者数などを踏まえたうえで、制度を維持できると判断できる財政構造があるかどうか。もとより自分の住む地域が財政困難に陥ることを望む住民はいない。

第二に、福祉に対する思想・認識である。

「地域に暮らす住民を守ることは自治体の責務である」という意識が、政策判断の基盤として共有されているかどうか。

そして第三に、数値や制度設計だけでは説明しきれない、地域の機運や雰囲気といった要素も無視できない。

原村では、精神障害者2級への医療費助成は**平成8年4月(1996年)**に開始されている2)。

当時は、1986年頃から続いたバブル経済がすでに崩壊し、経済状況が特別に好調だったとは言いがたい時期である。それでも制度が実施された背景には、村内での財政調整や、福祉を重視する判断があったものと推察される。

福祉に対する認識という点で注目されるのが、市町村合併をめぐる原村の姿勢である。

原村は東に富士見町、西に茅野市に囲まれており、平成14年(2002年)頃から、いわゆる「平成の大合併」の流れの中で、諏訪圏内6市町村の合併問題が議論されていた。

2008年の村誌には、次のような記述がある。

「本村を除く5市町村の大勢は合併推進でしたが、本村の民意は懐疑的でした。それは多分に、後発集落時代の独立団結心もあったでしょうが、突出した本村の福祉後退が明らかであったことも預かったものと思われます」3)

この一文は、原村が自治体としての自立性と福祉水準の維持を重視してきた姿勢を示しているように思われる。

精神疾患を福祉医療制度の対象に含めるかどうかは、単なる財政問題ではなく、自治体が「誰を、どこまで守るのか」という価値判断も大きな要素となる。原村では判断が現実の制度として結実した一つの具体例として、今後の議論に重要な示唆を与える。

参考資料

1) 長野県障がい者医療給付事業の市町村

実施状況 R7年8月.

2) 原村医療費特別給付金制度の経過

3) 長野県原村2563号(2008年)6月12日

村長 清水澄

2025/12/15

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

新聞記事から、議会での議員の質問に県知事が、「精神障害がある人の入院費助成の制度を来年度制度化できるよう検討する」との回答があった(2025年12月3日信濃毎日新聞記事、県会一般質問)。県民会は、助成の範囲、対象がどのようになるかが注目することになる。精神保健福祉手帳を所持する1,2級への入院費助成を求めている。県では77市町村中40市町村ですでに市町村独自で1級または1,2級一部3級まで制度実施している。2級、(一部1級にも)の入院費助成については様々な要件が定められている。例えば、本人または扶養義務者の、所得制限なしから所得税非課税、市町村税非課税、特別障害者手当準拠、精神科入院のみ対象、等々である(障害者医療給付事業の市町村実施状況、長野県.令和7年8月1日)。これらを調整して県としての制度はどのようになるか。運動が目標とするところは、1級、2級に所得制限なく、精神科および身体科への入院助成、である。

参考:精神障がい者の福祉医療を実現する長野県民会議 (略称:県民会議) ホームページURL

https://kenminkaigi7.wixsite.com/nagano精神障がい者の福祉医療を実現する長野県民会議 (略称:県民会議)

2025/12/4

長野県の精神通院費公費負担支出は統計資料によるとおよそ年間13億円、R5年歳出1兆1千万円の0.12%、民生費1360億円の1%となる。精神科医療費が県の財政を圧迫していると説明しているが疑問を持つ。表は、全国の精神通院費の年間公費負担額として公表されている数値。長野県の活動の参考に参加した奈良県、愛知県と人口が長野県と近い県、県民当たり所得が最高の東京、最低の沖縄県の数値を並べてみた。

| 県 | 人口(人) R6年 | 精神通院費公費負担額総額 R4年(県負担≒1/2) | 県民一人当たり所得 | 県入院費助制度の有無 R7年 |

|---|---|---|---|---|

| 長野県 | 198万7千 | 26億9258万5千円 (13億5千万円) | 277万8千円 | 無/市町村毎1-2級 |

| 岐阜県 | 191万6千 | 17億1608万8千円 | 287万5千円 | あり1級,2級 |

| 群馬県 | 189万千 | 20億6292万9千円 | 293万7千円 | 無し |

| 栃木県 | 188万5千 | 28億8406万9千円 | 313万2千円 | 無/市町村独自1級 |

| 高知県 | 65万6千 | 17億1474万9千円 | 249万1千円 | 予定1級2027年~ |

| 愛知県 | 746万千 | 71億8129万8千円 | 342万8千円 | 無/市町村毎にあり |

| 奈良県 | 128万5千 | 17億11万4千円 | 251万1千円 | あり/等級は市町村毎 |

| 東京都 | 1億4178千 | 287億5046万円 | 521万4千円 | あり1級 |

| 沖縄県 | 146万6千 | 58億741万6千円 | 216万7千円 | 無し |

| 厚労省R4 障害福祉サービス利用状況より |

2025/11/29

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

―高知県の制度について朝日新聞で

とりあげられる-

精神障害者も医療費助成の対象に、

2027年度から高知県方針

朝日新聞2025年11月28日

関心を持っている全国紙がある。ただし

報告の域内であり社としての見解を述べたものではない。

県障害保健支援課は対象を1級に限った理由として、重度の人が対象、身体障害や知的障害の対象者とのバランスを考えたとする。

高知県土佐町では、町独自で重症心身障害者・児医療費助成制度に精神障害者1,2級を加えている。

感想:身体、知的障害への医療費助成の

継続は重要である。精神障害がある場合、法的には身体科病棟に入院可能であるが、実際には多くは精神科病棟入院になる。身体科疾患で入院でも医療費助成は無い。ただし対応には自治体毎に差があり複雑である。

【JAMHSW】構成員メールマガジン Vol.462(2025.11.28)報道関係情報

2025/11/25

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

―高知県の重症心身障害児・者医療費助成制度-

RKC高知放送11/17

高知県では重症心身障害児・者医療助成制度がある。

精神障害者へは実施が無く家族会などから希望が出ていた。

11月17日、自治体関係者、有識者、当事者の家族が集まる会議で県の方針が示された。

内容は:

「精神障害1級および、2級で18歳未満で知的、身体的障害を合併がある人、に医療費助成を行う」「2027年から開始」というものである。

これに対し、家族会では、一歩前進であるが、要望とかけ離れており制度の見直しをもとめている。

県の方針では、成人の2級障害では助成を受けられない。障害の重さだけでなく、社会生活の視点で見て欲しいとしている。

高知県内の精神保健福祉手帳取得は

8,038人、1級は575人、2級は5,745人。

感想:長野県も1級、2級への制度拡大を求めている。社会参加をしながら、再発、入院の変化が多い2級への助成は必須と考える。

【JAMHSW】構成員メールマガジン Vol.461(2025.11.21)報道関係情報

2025/11/23

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

― 実情は理解していますが予算がありません―

―治療に対して患者が自己負担として医療機関に

支払うお金について・入院編―

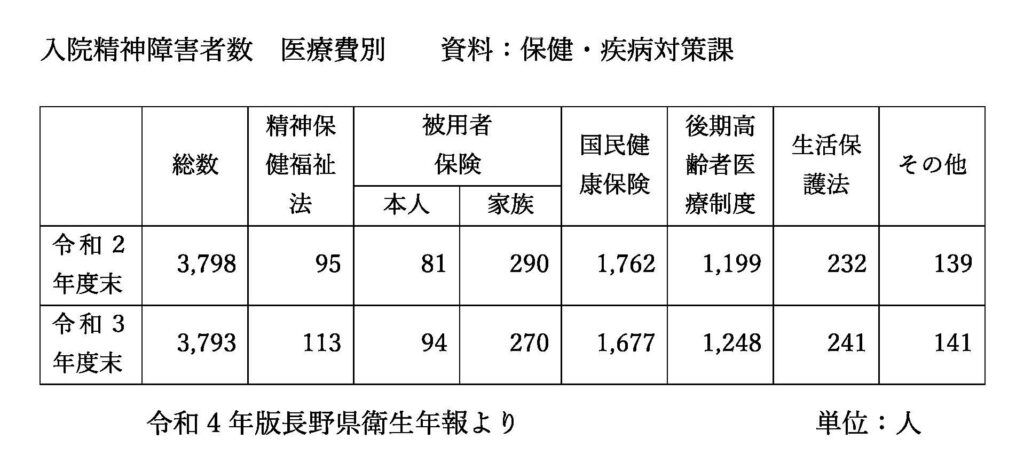

令和4年版長野県衛生年報 入院精神障害者数 医療費別

月々の治療費全額の3割を自己負担として支払う。食費や、日用品セットサービスも自己負担である。

表は長野県の精神病棟入院患者数と健康保険の状況である。(ただし1年間の総入院日数は出せていない)。表からは3,793人のうち、その他と生活保護受給者を除く3,411名は保険診療を受けている。精神保健福祉法入院とは措置入院を指していると思われるが、保険診療の自己負担分3割は公費負担である。比較的短期で任意や医療保護入院に変更され保険診療となる。 入院医療費支払いは身体疾患での入院と同じで、県の負担は8-10%である。精神医療にお金がかかっているという回答の理由は、その入院の長さであろうか。

*:文の内容に確たる自信がないのでこの分野の仕事に関わる公務員方々と話し合いたい、とかないそうも無い希望を持っている。

2025/11/20

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大することを願う活動】

―医療費(保険診療、公費医療)の出どころの衛生費や民生費は増加の一方

をたどっているか―

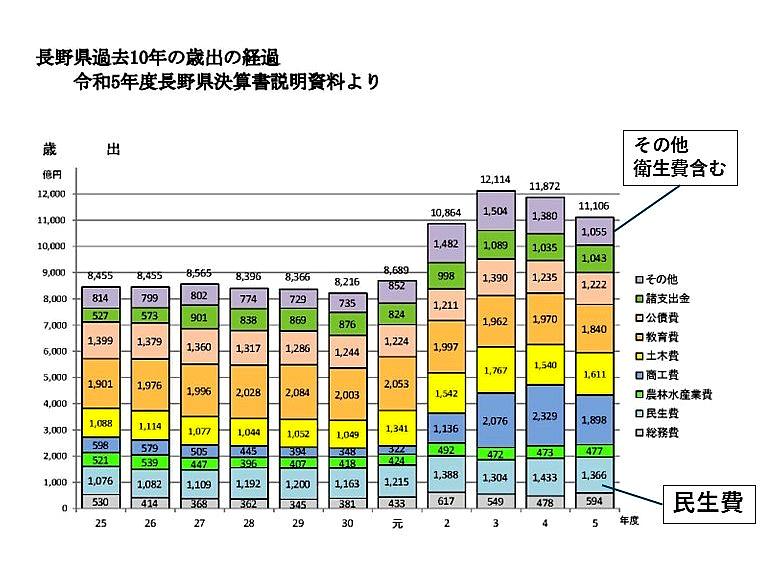

県10年間の目的別歳出の推移

民生費、衛生費(その他に含まれるか)の著しい増加はみられない。国の医療費の増加は明らかにされているので、県でも増加があるがグラフ上では明らかでない。

増加が大きい項目は商工費である。これは税収につながると期待できる。

医療費の負担

保険5割

国負担4割うち県8-10%、

患者3割。

グラフに表示されている内容

年度:平成25年度(2013年)〜令和4年度(2022年)

項目分類:民生費、教育費、公債費、総務費、土木費、農林水産業費、商工費、保健医療費、警察費、その他衛生費含む

単位:億円(最大で約1兆2千億円)

2025/11/15

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大することを願う活動】

ー病院への支払いに話を絞るー

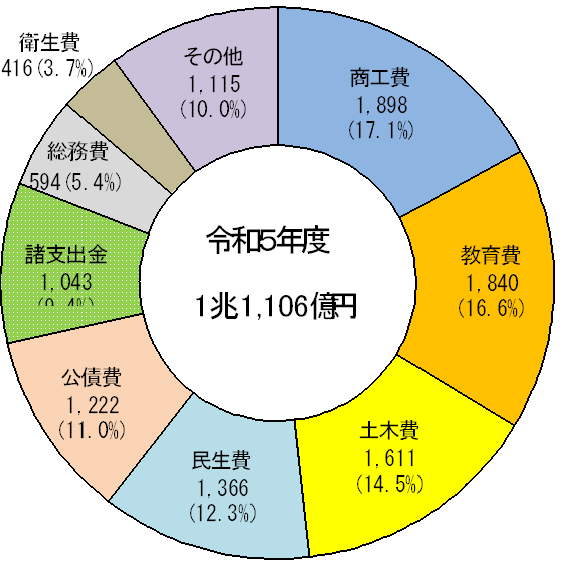

左のグラフは

長野県令和5年度の目的別歳出

精神科含め医療全体、保険診療や公費医療の支払いは民生費と衛生費から支出される?。

(その他からの支出あれば詳細は不明)

令和5年度

長野県決算説明諸資料より

2025/11/11

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

― 実情は理解していますが予算がありません― へ

問Ⅱ:精神医療に関わる支出は自治体の財政負担となっているとの回答であるが、県予算は1兆3千億。精神医療に関わる費用は具体的にいくらか。

AI回答:精神医療に関わる費用は、医療保険制度や公費負担制度など複数の財源で賄われており、自治体(都道府県や市町村)はその一部を負担しています。自治体の正確な負担額を特定することは困難ですが、以下のような制度に基づいて支出が発生しています。

自立支援医療(精神通院医療)制度: 通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。医療費の原則1割を利用者が負担し、残りの費用は公費と医療保険で賄われます。この公費負担の一部を自治体が担います。

精神科救急医療システム: 都道府県が主体となって運営する精神科救急医療の提供体制にかかる費用などが含まれます。

その他の関連事業: 精神保健福祉センターの運営、相談支援、普及啓発、地域移行・地域定着支援など、精神保健福祉に関する多様な事業の費用が含まれます。

これらの費用は、各都道府県の障害者福祉予算や保健衛生予算などに計上されます。ご質問の長野県の県予算1兆3千億円のうち、精神医療に直接関連する具体的な予算額を一つの数値として示すのは難しいですが、一般的に、精神科医療費の総額は増加傾向にあります。

もし、長野県における精神医療関連の具体的な予算額を知りたい場合は、長野県の公式ウェブサイトで公開されている**「長野県予算書」「長野県決算書」「長野県障害者福祉計画」**などの最新情報を確認するか、長野県の担当部署(保健福祉部など)に直接問い合わせることで、より詳細な内訳や概算値を得られる可能性があります。

利用したAI:Google検索

AI回答を読んで考える事: 活動の対象の福祉医療とは健康保険を優先させるものである。精神疾患患者と病院間の医療費は(例外があるかもしれないが)、精神通院医療費と入院費の二つである。精神医療に関わる費用が財政圧迫をしている、予算が無い、の理由には福祉関連、病院整備、等々含まれる。メンタル不調に苦しむ人々に対応することは、現代の一般的な社会課題であり、精神医療への財政が過大という理由にしてよいものであろうか。

2025/11/9

【長野県の福祉医療制度を精神疾患に拡大する事を願う活動】

― 実情は理解していますが予算がありません― へ

前進するためには行政も住民も考えなければならない。当活動では、精神医療が含む問題を考えることや、新規に発症する児童や青壮年期患者と家族を経済的に救済すること、も含む。活動の過程で請願側と公務員および議員との話し合いが望まれるが、実現困難なようである。 AIと話し合ってみる。AIは、間違うことがある、等の注意喚起には考慮する。

問Ⅰ: 地方自治体においては精神疾患に関わる医療費が多額であるとの共通の認識があるか。

AI回答の要旨: 多くの地方自治体では、精神疾患関連の医療費が財政的に大きな要素であるとの認識が共有されている。これは主に、自立支援医療(精神通院医療)制度における公費負担分が、国と都道府県・政令指定都市で原則1/2ずつ負担(さらに市町村が独自の助成を行う場合もある)という財政構造に起因する。

精神科の長期入院への高額な医療費負担は、自治体の一般会計にも影響を与えるため、財政担当部局や保健福祉部局の間では重要な課題として認識されている。厚生労働省の資料や自治体の予算審査資料などでも、精神保健医療に係る費用や公費負担医療の利用者負担の見直しなどが議論されている。

使用AI= Google 検索

2025/11/3

【長野県福祉医療制度と精神疾患に関わる医療費】

「市民の理解が得られない」 という言葉も聞く。

「地域の住民だけで支える福祉医療制度を使用すると、住民の負担が重くなるのよ。そうするとね、今の福祉医療制度を続けることが難しくなって、制度を見直しすることになったり、廃止になってしまうかもしれないのよ。」

上記は、H県K市の市民向けパンフレット記事です。県や市町村が独自で行う福祉医療制度は住民の税金で賄われることへの啓蒙である。

H県では精神障害者への福祉医療は身体疾患入院のみ助成。K市では精神保健福祉手帳、1,2級所持者に付帯事項があるが入院費助成を行う。身体疾患のみという制限は無い。

2025/11/1

【長野県福祉医療制度と精神疾患に関わる医療費】

若い人々の治療と経済を助けるか 協会けんぽ資料より

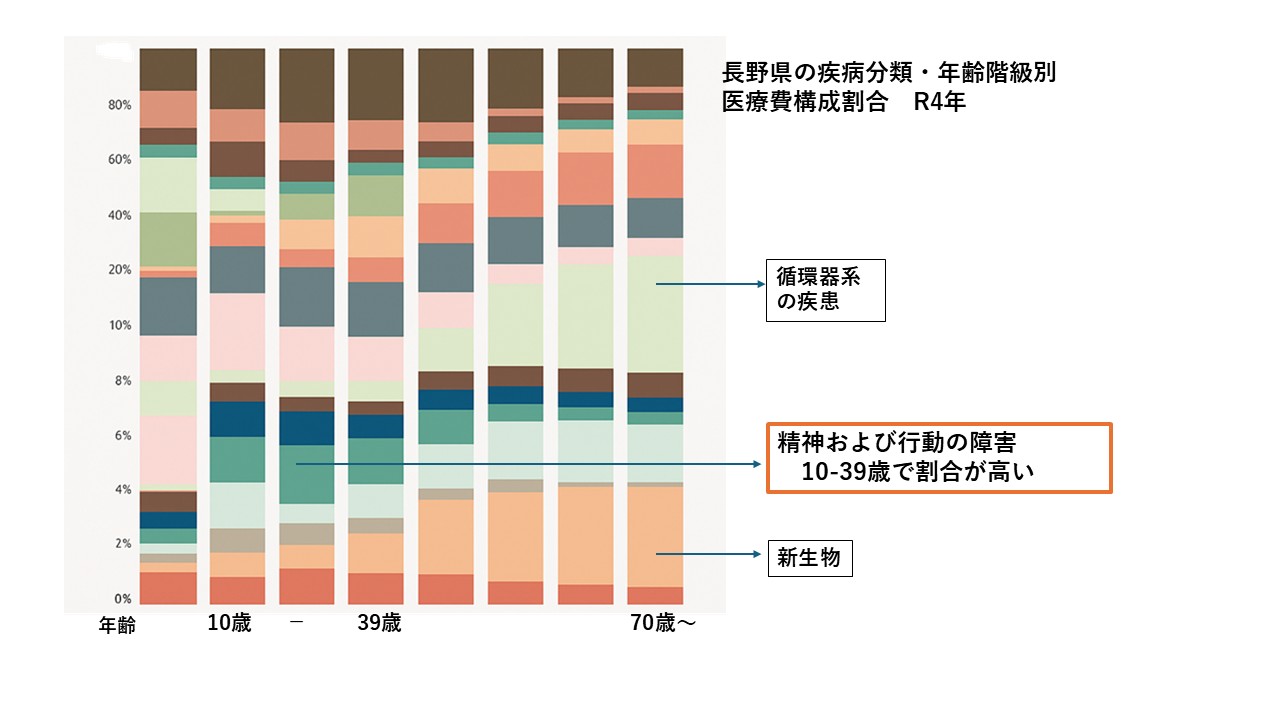

医療費を疾病と年齢で見た場合、

精神および行動の障害は10歳から39歳で割合が高くなっている。福祉医療費入院費助成を精神疾患に拡充することは、小児期から現役世代の患者および家族への経済的支援をすることになるか。

長野県の1人当たり1年間の医療費(協会けんぽ分)(2022年)

入院: 5,0246円

入院外:119,044円

精神および行動の障害にかかわる

医療費 全体の4.4%

(参考:全国健康保険協会長野

支部、医療費分析.令和4年度医療費・健診結果.R6年3月発表)

注:資料は協会けんぽ資料。対象はR4年4月~R5年3月間。

金額はレセプト請求額。

長野県協会けんぽ加入者

加入者総数: 3,959万8千人

被保険者数: 2,555万6千人

被扶養者数: 1,404万2千人

2025/10/29

長野県福祉医療制度と精神疾患に関わる

医療費

長野県では下記の状態にある人に医療費助成を行っている。

子ども(0歳~18歳)

ひとり親家庭の親、子

身体障がい者手帳1、2、3級を所持する方

療育手帳A1、A2、B1を所持する方

精神障がい者保健福祉手帳1、2級を所持する方

一定の所得がある場合は対象外となることもある。助成は、雇用保険、国民保健、後期高齢者保険などで支払い後の自己負担額である(と解釈)。上記のうち、精神障害者だけ身体疾患に対しても精神科入院に対しても助成が無い。助成の請願には、「お困りの実情は良くわかりますが、予算がありません」との行政側の回答で前進しない。実施した場合どのくらいの予算がかかるのか、経済的に救われる家族があれば地域経済にどのように貢献するかも明らかでない。この制度を実施している市町村がある。県からの助成がないため市町村独自の出費である。制度実施するしない、の違いは何かも明確でない。

「予算」という言葉の前に、精神医療を入院中心に行ってきた国の施策を議論する余地が無い。

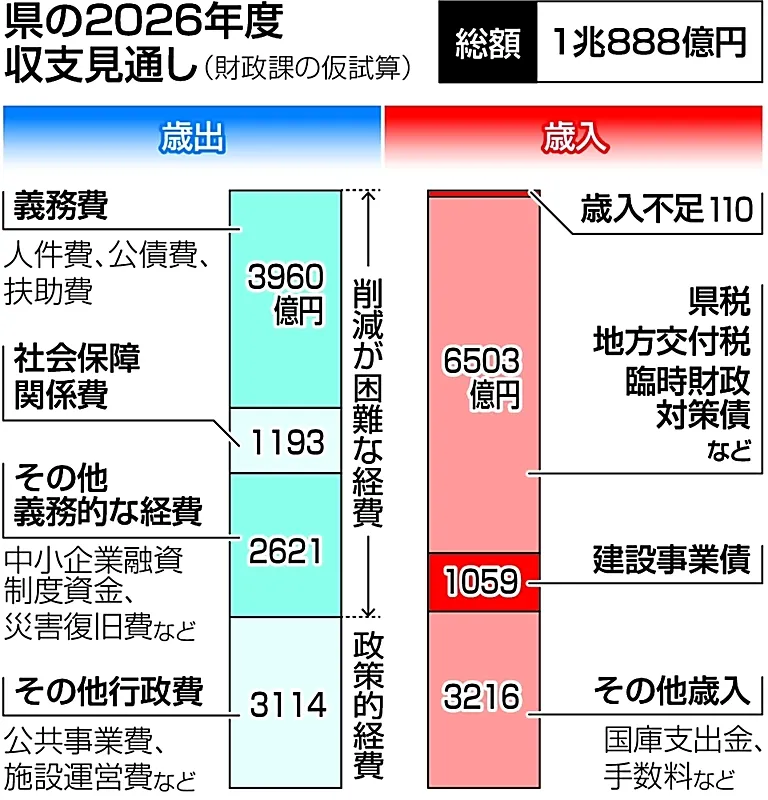

2025年10月24日信毎

長野県26年度予算

福祉医療費は義務費歳出のうちの扶助費に含まれる。

「県予算の扶助費とは、生活困窮者、高齢者、児童、障害者などを支援するために使われる経費**のことで、社会保障制度の一環です。具体的な例としては、生活保護費、医療や介護の援助、児童手当、就学援助などが含まれます」AI概略

2025/10/27

薬物療法の終結を語ることについて

― 自身の体験を述べる ―

イギリスの精神医学者、モンクリフの本、「精神科の薬について知っておいて欲しいこと」の共同訳者の一人である薬剤師Mさんの文です。経過は「10歳代に統合失調症で内服、医師にも相談できず数年でみずから中止して以後、解りあえる人々を得て、精神医療から離れて生活している」です。

Mさんの体験、原文のまま。

― 私が薬を飲んでいた当時、私がもっとも辛かったことは、薬を飲んだ自分自身の感覚を誰にも信じてもらえなくなってしまったことでした。たとえば私が、「薬をのむと呂律が回らなくなってじっとしていられない(だから薬をやめたい)と訴えても、私に薬をやめるという選択肢が提示されることはありませんでした。私がなにかを訴えるたびに、薬はふえたり、別の薬に置き替ったりしました。便秘やよだれ、足のむずむず、身体がうまく動かせないこと、物事をうまく考えられないこと、言葉をきちんと話せないことなど、薬の身体的な副作用もたくさん経験しました-。

その後も「病気」というフィルターを通してみられた体験から、自分がありのままでいることを表現する不安や自分の感覚を信じられなず孤独な気持ちを抱えました。読者へのメッセージとして、当事者が薬をやめていきたいと考えた時、イギリスのように、助けとなる自助グループや専門機関が出来てゆくことを願っています。

読後に:

薬を減量したりやめることを勧める書き込みではありません。薬が自分にとって必要と感じている時には自分の生き方が幸せであるように考えるべきです。

この本の推薦のことばから引用:

薬物作用に焦点をあてた考え方をすることで、薬物療法の長所と短所をクライアントと検討する共同作業の場が開かれます。薬が「脳内の科学的不均衡を修正する」などという漠然とした考えのために、クライアントが幸福をあきらめることなく、自分の人生の舵をきれるようになるのです。カリ・ヴァンベルタネン(フィンランド、精神科医)

引用文献:

J.モンクリフ: 石原孝二、松本葉子、村上純一、高木俊介、岡田愛訳.「精神科の薬に知っておいてほしいこと―作用の仕方と離脱症状」.第1版, 194-197. 日本評論社.東京, 2022.

2025/9/17

精神科薬物療法の「終結」を語ることについて

紹介文献:

渡辺博幸「精神科薬物療法のアウトカムとエンドポイント」『精神医学―特集 精神医療は何をめざすのか―』67巻7号, p984-989, 2025年

本稿で取り上げられているのは、統合失調症、うつ病、双極症といった長期にわたり経過をたどりやすい精神疾患です。薬による治療は、急性期・回復期・維持期に分けて考えられますが、特に維持期では「当事者の幸福にどう寄与できるか」という視点が重視されています。

治療経過をふり返る際の目標として、著者は「薬剤の整理」「用量の減量」「可能であれば薬物療法の終結」を挙げています。また、服薬に関して本人の自己裁量を取り入れることの重要性にも触れています。

読後の感想:

私自身、精神科の薬をやめてあたりまえに社会生活を送っている人と数多く出会ってきました。しかし、これまで「薬をやめること」は公的な場で語られるのをどこかタブー視されてきたように思います。

今回の論考で「薬による治療を終える」という選択が明確に提示されたことは、今後、多くの患者さんや家族にとって大きな意味を持つでしょう。それは、薬を使い続けることだけが治療のゴールではなく、「やめること」もまた治療の一つのかたちとして知識に組み込まれていく過程なのだと思います。